AR活用:ヒートマップ出来形をARで!?

生産性向上に役立つ効果を現場で検証

ヒートマップのAR化を検証

- 今回の検証を行った経緯は?

-

小俣氏

発注者の方から、ヒートマップを現地投影して、確認業務みたいなのできないかな、という依頼がありまして、今回ARでヒートマップを現地投影して検証してみました。

ICT施工では、起工測量をして、設計データを組んで、建機で施工して、その次に3次元出来形測量というフェーズがありますが、この出来形測量で盛土の出来形をヒートマップ化し、かつAR化して検証します。

ヒートマップをAR化するとどうなる?

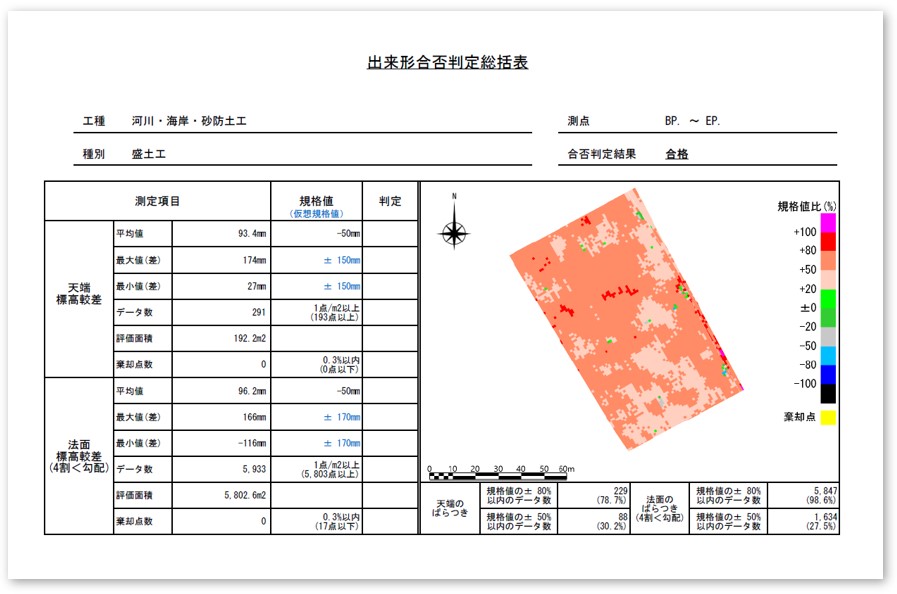

ヒートマップ帳票

ヒートマップ帳票

- AR化の狙いは?

-

小俣氏

普通はICT建機で施工を完了したら、3Dスキャナなどで出来形計測をし、その結果からヒートマップを作成します。従来ですとヒートマップ帳票を出力し、現地でそのヒートマップ帳票を見ながらTSやGNSSを使って、現地で立ち合いのもと測定をしています。

今回ARでヒートマップを投影すると何が変わるのかというところなんですが、従来のヒートマップ帳票では、例えばヒートマップ上で場所を指定しても、実際の現場ではどこを指しているのかが、ちょっとよくわからない。ヒートマップで規定値を超えている部分を直すために、重機オペレーターさんにヒートマップ帳票を見せて指示してもまず通じない。それをARで投影することで結構改善されるのではないか、ということで行いました。

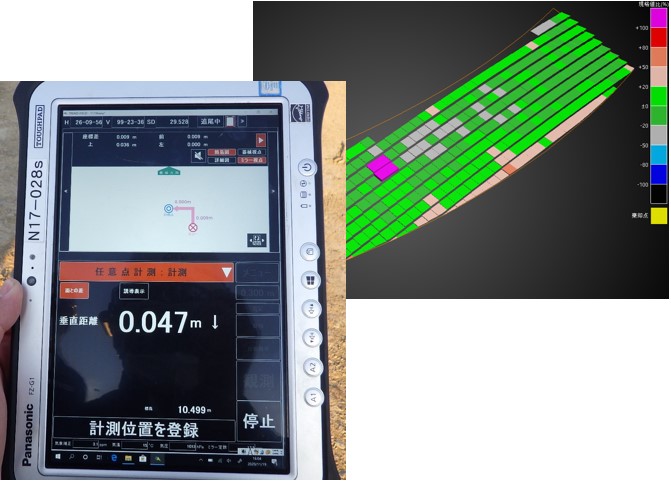

従来はヒートマップを基にTSなどで測定

従来はヒートマップを基にTSなどで測定

- 立会確認の省力化も提案したいと伺っています

-

小俣氏

場所の特定が困難という話ですが、現状はTSやGNSS使って位置を割り出してました。これを、ヒートマップをARで現地投影することで、場所の特定が簡単にできるようになります。また、現状立会確認時にヒートマップ帳票を見ながらTSやGNSSで場所を探りつつ測っていますが、これも省力化できるのではないかと。

TREND-POINTで設計データと出来形測量の点群データを比較した結果がヒートマップとして表されるわけですが、出来形の点群データって精度確認された地上型3Dレーザースキャナで取ってるわけですよ。なので、立会確認時にそれをまたTSやGNSSで測るっていうのが、賛否あると思いますが、僕はちょっとナンセンスだなって思うんですよ。だって点群データと現地は一緒ですよね。精度が担保されている器械を使って事務的にヒートマップ化しているので、ARで場所が特定できるし、数値もわかってるので、別に改めて測る必要がないんじゃないかと、私はちょっとそう思う節がありますね。

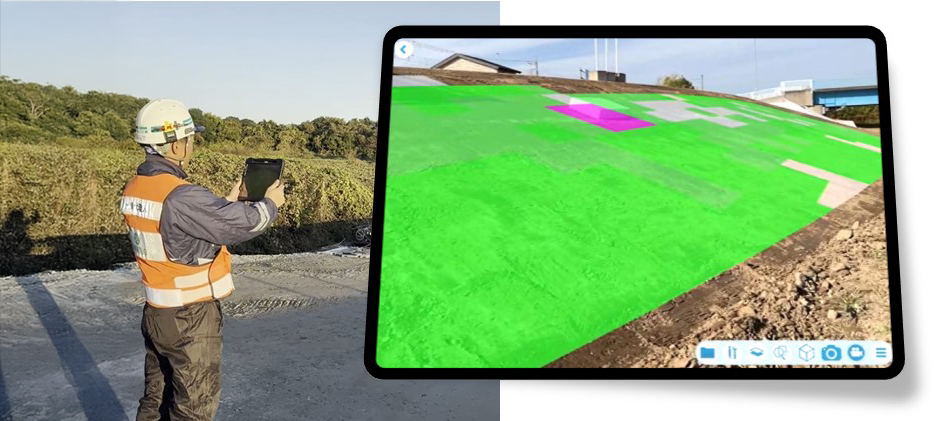

ヒートマップARを現場で検証

- 実際に行った検証内容を教えてください

-

小俣氏

まず現地で普通に設計面通りに盛土を仕上げました。設計面より20cm高い部分を発泡スチロールで作っておき、地上型3Dレーザースキャナで現地計測し、ヒートマップ化しました。ヒートマップ化するとですね、高くした部分はもちろん赤く出ます。これをAR化し現地投影して、そこをTSで計測してみると当然高い数値が出る。要するにARで高いと出てる部分が現地とどれだけズレてるんだっていうのを確認しました。

- 検証してみていかがでしたか?

-

小俣氏

ARの精度がどのくらいかというところを知りたくて実際に現場で行ったのですが、ヒートマップを半透明にして現地投影することで、まず場所の特定が簡単かつ正確に行えました。指定する場所どこだか分かりやすいというのが一番良くて、AR見ながら印を付けて、修正指示ができるんですよ。ここ高いから直して、って。今までは、この辺高いからってアバウトな感じだったのが、的確な範囲を示せるようになるんですよ。これはこれで生産性の向上というか、ARを使うことで非常に楽チンになる。

ARは活用の仕方で、施工イメージの共有だけではなく、合意形成だったり施工補助で生産性向上の可能性を秘めたツールだと思いますよ。

ARで的確に場所を特定できる

(取材:2025年3月)

本例での導入製品(製品ページ)はこちら

お気軽にご相談ください

自社に合う製品が分からない、導入についての詳細が知りたいなど、専任のスタッフが疑問にお応えいたします。まずはお気軽にお問合せください。