BIM/CIM活用:軽量盛土工法でやってみた!

3Dを施工計画から現場活用まで

3Dによる施工計画

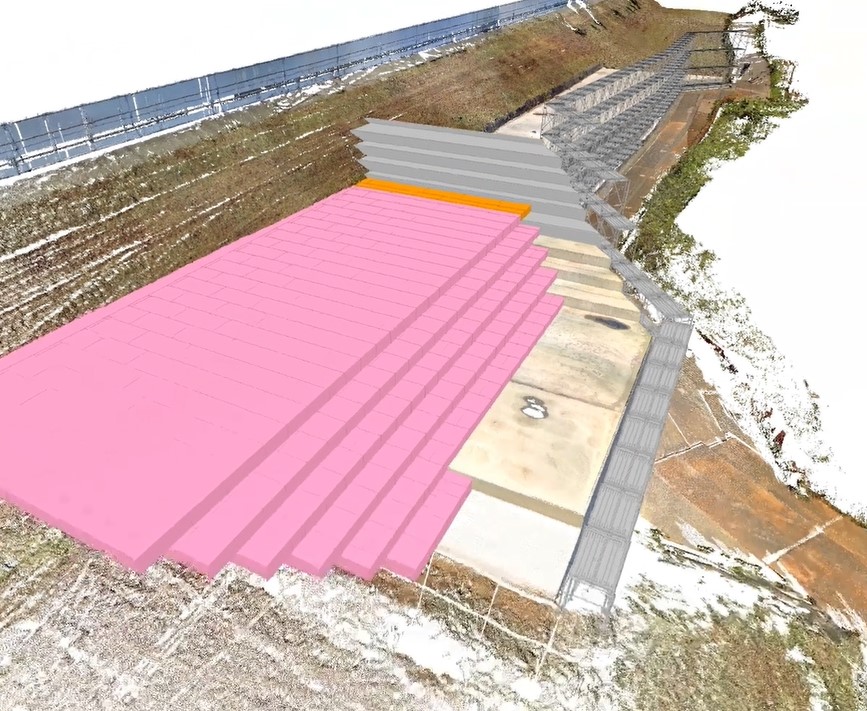

軽量盛土の施工ステップをモデリング

軽量盛土の施工ステップをモデリング

- 施工計画の概要を教えてください。

-

小俣氏

今回、発泡スチロールの軽量盛土の工事ということで、なんかこれはいつもと違って面白いのできるな、と思ってBIM/CIM活用に取組んでみました。

通常の土工事は、平面図に横断図や縦断図を当てていくと大体どういう形か想像できるものですが、今回の軽量盛土の工事は、全体の形状がガタガタしているというか、ちょっと容易に想像できない部分もあったので、まず3次元化で形状を可視化するようにしました。3Dを導入する前は、現場で皆で図面を見ながら確認しつつ工事を進めていたのですが、特にこういった複雑な工事は間違いやすいのではないかということもあって。

今回は足場を立ててから軽量盛土をやっていく流れで、施工ステップがわかるように3D化し、発泡スチロールを積み重ねて床版コンクリートを打設する順序を、現場と打ち合わせしながら作りました。

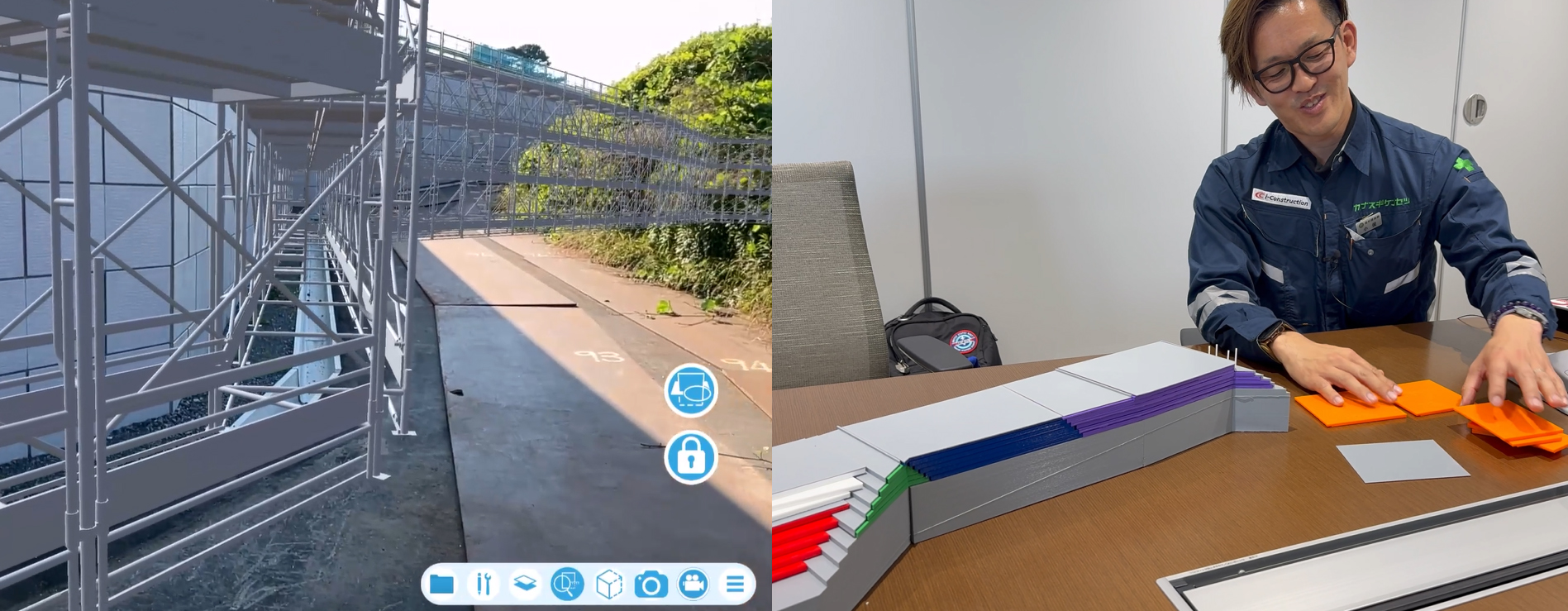

この工事では、元々軽量盛土された場所の上に、さらに軽量盛土を重ねる工事で、現地の側溝の上にかなり高い足場を組む必要があったため、TerraceARで足場を現地投影し、まずはその検証に活用しました。

ARの活用としては、全体像が見えるようなミニチュア的なモデルで打ち合わせに活用したり、現地で発泡スチロール切る作業や、発泡スチロールの連携材配置にARを活用できないかなども検証しました。

さらに、ARはタブレットが必要なので、タブレットが無くても打ち合わせができるように、3Dプリンターで軽量盛土のモデルを作って、施工ステップの確認などに活用しました。

左:足場をARで検証/右:3Dプリンターの模型

3Dモデルを現場で使う

ARで連結材の配置確認

ARで連結材の配置確認

- 現場の3D活用で新たな発見もあったようですね

-

小俣氏

実際に作業される方も現場代理人も若い人達ばかりの現場だったことが非常に良い点でした。新規入場者教育や安全教育訓練、協力会社は発注者との打ち合わせなどで、3Dプリンターモデルをはじめ、AR、VRなど、3Dをかなり活用していたようです。

また、施工現場では、発泡スチロールの連結材配置の3Dモデルが非常に有効だったのが新しい発見でした。1m×2mの発泡スチロールを広範囲に並べて、かつ10段ぐらい重ねることになるのですが、それらすべてかなりの数の連結材を配置する必要があり、どうしても配置漏れが発生する不安があるのですが、ARで連結材の配置モデルを現地投影することで、ひと目で計画通り配置できているかがわかるんです。ARというと、合意形成の手段にしか使えないのかなって僕も思ってたんですけど、この連結材によって品質の確保にも活用できることが分かりましたね。

BIM/CIM活用のメリットとは

ミニチュアモデルをARで再現

ミニチュアモデルをARで再現

- 見えない課題が見える

-

小俣氏

平面図でも横断図でも詳細図でも、載ってないはどうなってんだろうな?というのは必ずあります。3D化しておくことで、2D図面に載っていないところも全て再現されるので、発注者や作業者に対しても説明しやすいですし、現場を進めている途中で急に問題が発生するようなことが無くなりました。

3D模型で工程を確認

3D模型で工程を確認

- 説明を“時短”できる

-

小俣氏

特に実際に作業する人が若い人だと3Dがあって良かったとか、毎回作って欲しいと言われるんですよね。当社もそうですが、下請けさんも協力業者の人も若い子に教えるのに困っている、図面を理解させるのが難しくて、なかなか教える時間もない。そういう状況なので、3Dで現地投影とかパソコン上で見せることで理解が進む、つまり説明の“時短”になるんです。

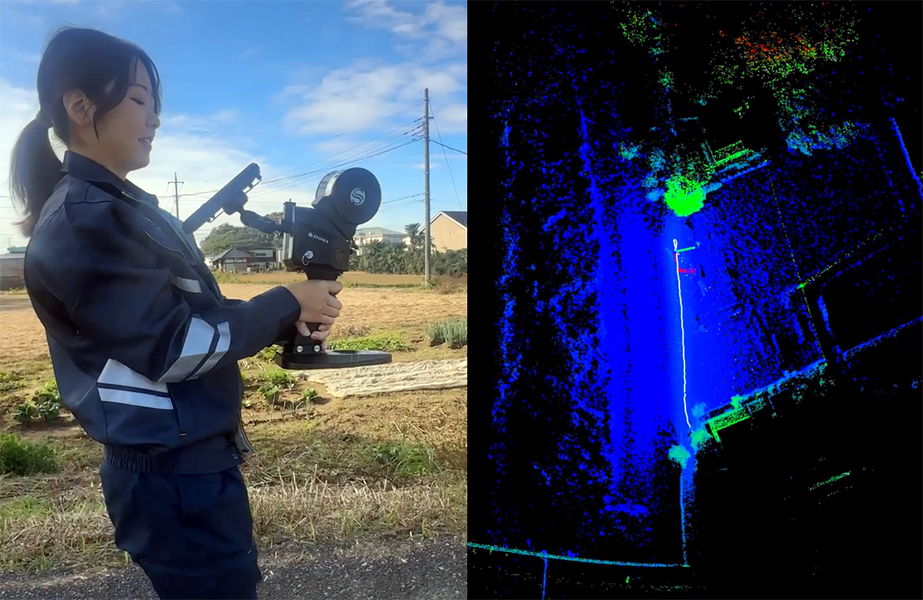

ハンディスキャナで点群取得

ハンディスキャナで点群取得

- 現場に行った気になる

-

小俣氏

当社では、仕事受注したらすぐハンディスキャナで現況点群を起こしてしまいます。ドローンだと施工計画や許可が必要だったり、TLSだと第三者がいるところにターゲット置いておくのも厄介です。でもハンディスキャナは申請も不要で、ただ歩いて取れるっていうのが最高に良い。で、この点群に360°カメラの映像も用意して、施工検討をしてしまいます。監理技術者と現場代理人が初めて図面見る時には、すでに3D点群と映像があるわけです。その後の発注者打ち合わせでもこれらのデータを共有し、皆さんがもう現場に行った感覚にしてしまいます。

社長をはじめ、社員全員が現場に行くわけではないので、点群や3Dモデルがあることで、状況報告なども現場に行ったレベルで打ち合わせができる、というのが非常にいいですよね。

(取材:2025年3月)

本例での導入製品(製品ページ)はこちら

お気軽にご相談ください

自社に合う製品が分からない、導入についての詳細が知りたいなど、専任のスタッフが疑問にお応えいたします。まずはお気軽にお問合せください。